目次

オリヴィエ・クレマン『東方正教会』(白水社)より一部抜粋

著者について

オリヴィエ・クレマン(Olivier Clément、1921-2009)。フランスの神学者。パリの聖セルギイ正教神学院で教鞭をとった。1921年に南仏の不可知論者の家庭に生まれる。長い間、無神論および東洋諸宗教の中で生きる道を模索。亡命ロシア人神学者ウラジミール・ロースキーや、ニコライ・ベルジャーエフ等との出会いを通し、キリストに出会う。後に主教ネクタリイとなるエヴグラフ・コヴァレフスキイ神父の手で領洗した。クレマンは積極的に、東西のキリスト者の再統合を推進し、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世、テゼ共同体のブラザー・ロジェなど多くの傑出した人々と友情を築き、主要な精神的テーマについて対話を行なった。2009年に永眠。87歳であった。(参照1、2)

典礼ーー「神の王国」の体験

ひと言でいえば、典礼とは、「神の王国」を地上で体験することである。それは帳のうちでの、また信仰を通しての体験であり、深いゆたかな意味を秘めている。「第一の到来」(キリストの降臨)を想起し、「第二の到来」(キリストの再臨)を期待することは、この場合、単に心理的なものではない。

なぜなら、こうした想起や期待のうちに、聖霊は救世主の尊い姿を、帳を通してではあるが、現実にあらわすからである。福音を‟用意する”旧約の時から、キリストの摂理は、すべて昇天によって永遠のものになるよう定められているが、同時に、その摂理は聖霊降臨を通して、栄光のうちにわれわれのもとに顕れてくる。

典礼は、ーーより正確にいえば、「秘跡(sacrament)」はーー上昇と下降、つまり「昇天」と「降臨」の二つを常に表している。

聖霊への祈願(エピクレーシス)は上に向かう祈りであり、一方、そのエピクレーシスによって再臨するキリストの記憶*1、すなわちアナムネーシスの祈りは、上からの下降を願う祈りである。

典礼は、永遠の犠牲として昇天した「司祭長」キリストに捧げられるーー開かれた天上の世界に捧げられる儀式であり、そのとき、地上の典礼は「聖三詞 trisagion; Τρισάγιος ύμνος*2」を歌う天使たちの典礼と一体化する。

典礼をとおして、聖霊のうちにこの世にあらわれてくる「神の王国」において、われわれは三位一体にあずかるが、その意味では、ビザンツ様式の典礼は、神に祝福された神聖な行為であり、常に三位一体の神への観照へと高まってゆく。

この「帳のうちで」なされる神秘的な観照は、人間の全存在をつらぬいて体験される。また、直接、感覚を通して体験される性格をもっている。

この点、典礼に対する正教会の考え方は、古代東方の苦行者たちが抱いていた、肉体についての偉大な信念と不可分である。彼らは現世の肉体をつくりかえ、自分たちの感覚を霊化して、タボル山における神の光を見ることができると確信していた。言い換えれば、「肉体をはなれる」のではなく、聖霊に満たされ、御聖体によってつくりかえられた感覚を通して、神の光に接することができると考えていたのである。

事実、典礼によって人間の能力はすべて聖化され、目に見えるものを通して目に見えないものを見る力、「秘跡」を通して「神の王国」を見る力が授けられる。従って、ビザンツ様式の典礼が荘厳なのも当然であろう。

十字を切ること、聖書の朗読、撒香(炉儀)、ろうそくの光、聖歌、イコンなど、すべてが最も現実的な意味において、来るべき世界を象徴している。典礼を体験することは、聖なる美に接することであり、その美によって、われわれの全感覚は、神秘的な、大きな安らぎを得るのである。*3

イコン

イコンのキリスト論的な意味

8、9世紀、ビザンツにイコノクラスムが起こり、イコンは危機に直面した。教会がイコンの意味を明確にしなければならなくなったのは、この時のことである。

教会は、まずイコンがキリスト自身に他ならないことを明らかにした。旧約聖書では、神は「ことば」を通してあらわれたため、神を描き出すことは冒涜であった(出エジプト20:4-5)。しかし、この「ことば」は肉身となってあらわれた。

「見ることのできないものが肉身をまとって見えるものとなったのだから、神のあらわれである神の似姿が描かれる・・・*4」キリストは「神のことば」であるだけでなく、神の「像」でもある。イコンの基盤は「受肉」にあり、イコンは「受肉」を証明するものである。

従って、正教会にとって、最初にして、また最も根源的なイコンとはキリストの顔そのものである。キリストの像は「人間の手によらないで描かれた*5」神の「像」なのである。

神性の源である父を描くことは、第七回全地公会、および1666年ー67年のモスクワ公会で正式に禁止された。「わたしを見た者は父を見たのです。」(ヨハネ14:9)*6聖霊は鳩や焔であらわされたが、後には色だけであらわされるようにもなった。また、イコン全体の光も聖霊をあらわしている。

三位にして一体である神の調和は、三人の天使を迎えるアブラハムの歓迎(創世記18:1-3)によって象徴されている。これについては、ロシアの偉大なイコン画家ルブリョフが三人の天使を結びつけながら、しかもそれぞれの個性を損わない愛の不思議な働きを描いている。*7

ルブリョフによるイコン『至聖三者』*8

旧約聖書における画像の禁止は、キリストによって、キリストについては禁を解かれたため、聖母、キリストの友、キリストの手足*9についても禁を解かれた。聖霊によってキリストの神化した「からだ」にあずかるすべての者もイコンに描かれるようになった。

永遠の像

聖像破壊主義者たちはイコンが偶像であるといって非難したが、正教会の神学はこうした非難と誤解を解くため、イコンとその本体とが決して同一のものではないことを強調した。つまり、キリストのイコンは、ミサの聖体とは意味が違うのである。

信徒はイコンを通して神の姿と向かい合う。イコンにあらわれされているものは、人間の姿となった神である。(その意味では、一種の「肖像画」であり、実物と似ているが、実物とは異質である。)

そこにあらわされているのは神そのものではなく、神の姿なのである。イコンは、終末における人間の真の姿を示している。つまり人間の永遠の姿、神に思いをひそめる人間の内奥の画を示している。この本来の姿を現実に自分のものにすることこそ、人間に課せられた使命なのである。

神の光によって、姿はつくりかえられるが、言うまでもなく、この神の光は象徴によってしか表現できない。イコンが他の芸術と完全に異なるところは、人間の顔を象徴的に描き、そこに充実した人格を示す点にある。従って、イコンの象徴主義の根底には、正教にみられる神秘主義的な体験がある。

静かで、優しい大きな眼、深い内面性を示す小さな耳、うすい清らかな唇、利口そうな広い額。こうしたもののすべてが、恩寵の光に俗し、また恩寵によって統合され、安らぎを与えられた一つの存在を示している。イコンの聖人は多く正面を向いている。それは見るものをひきつけ、祈りへとさそう。聖人はイコンにも描かれているように、祈りそのものだからである。

聖人のたたずまいや衣服、また周囲に描かれているものも、すべて神の光に照らされ、安らぎに満ち、秩序を保っている。聖人をかこむ動物や植物も、天上界の本来の姿にしたがい、抽象的に描かれている。構図も超現実的な性格を帯びているが、これは、現世の鈍重な幾何学的均衡に対する福音的な挑戦なのである。

イコンの光は神の光を象徴している。その光は一定の中心から射してくるものではない。天上のエルサレムは、「これを照らす太陽も月もいらない。というのは、神の栄光が都を照らす、、、」(黙21:23)からである。

イコンの光はすべてのものを、くまなく照らし、影をつくらない。それは、われわれのために光となってあらわれる神そのものを示している。事実、イコン画家が「光」という場合、それは、イコンの背景そのものを指している。

遠近法は逆にされる場合が多い。各線が「消点」に集まっているわけではない。分割したり、限定したりする空間は、罪に陥ったこの世のもので、遠近法の「消点」は、そのような不純な空間のしるしに過ぎない。遠近法の線は光に包まれたまま、神の栄光から栄光へとひろがっている。

聖堂の装飾とその象徴的意味

聖堂全体が「神の王国」をかたどった、一つのイコンでなければならない。古代の「聖使徒規則」は、聖堂は東に向かって建てるように定めている(というのは、「東」は永遠の光がたちのぼるところであって、聖バシレイオスも言っているように、信徒は、いつも東に向かって祈らなければならないのだから。)

また、聖堂は常に舟をかたどっていなければならない。(なぜなら、聖堂は死の水面をこえる「復活」の箱舟なのだから)。聖堂には門が三つなければならない。これは教会の生命である「三位一体」を思いださせるためである。

堂内の東の後陣はわずかに高くなっており*10、特に「至聖所」と呼ばれている。「至聖所」の中央に宝座(祭壇)があり、宝座の前には、古代の凱旋門の形をした「天門」がある。その天門の前で信徒は聖体をいただく。宝座の上には十字架、福音書、ろうそくが七本たつ燭台がおかれている*11。

宝座の左側(聖堂中央から見て左側)には、司祭がミサの最初に奉献礼儀を行なう台、奉献台(プロテシス)が置かれている。宝座の右側には聖具室(ディアコニオン)がある。

宝座は聖堂全体の中心であり、聖堂に生命を吹きこみ、宝座があるからこそ、聖堂は神聖な場所なのである。この宝座がおかれている「至聖所」には、聖職者しか入れない。「至聖所」は、天の中の天*12、すなわち「全創造物の王キリストが使徒と共に君臨するところ*13」をかたどり、主教はキリストのように司祭を従えて、この「至聖所」にのぞむ。

終末論的な舟を象徴する聖堂の中央(中堂)は、ドームでおおわれているのが普通である。

このドームは、新たな創造、キリストによって創造主と結び付いた宇宙をあらわしている。同様の意味で、中堂は至聖所と結びついている。

「至聖所は中堂を照らし、導く所であって、この内的な至聖所がいわば目に見え、あらわれたのが中堂である。このような関係こそ、人間の堕落によって乱された宇宙を、本来の秩序へと戻し、かつては「楽園」にあり、将来は「神の王国」にあるものを目の当たりに再現するのである。」*14

ドームと聖堂内部との結びつきは、天上の世界が地上に垂直に降りてくることを示し、神・人としての教会の神秘をあらわしている。

「心のうちの修道生活」

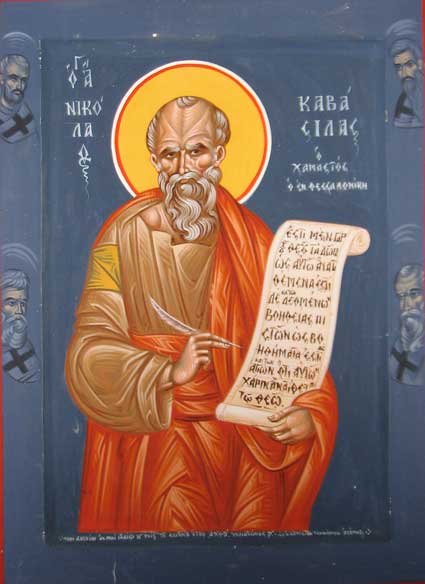

偉大な修道士たちが周期的にあらわれ、民衆に内面生活の正しいあり方を広めた。14世紀の静寂主義(へシカスト)は、神と一体になる神秘的な体験が教会の根本であると強調した。平信徒で偉大な典礼学者ニコラス・カバシラス*15は、この静寂主義者たちに鼓吹されて次のように書いている。

聖ニコラス・カバシラス(1322-1392)

「神に呼びかけ、祈願するためには、特になにかを用意したり、特別な場所をもうける必要はない。つまり、どんな場所でもよいのである。祈りはただの心のうちにある。なぜなら、祈りを求める者にとって、祈りは彼の心のいちばん奥底にあるのだから。」

また、こうも述べている。「この黙想は、われわれが毎日の仕事に携わることを妨げるものではない。黙想しながらも将軍は指揮をとり、農夫は大地を耕し、また職人は自分の仕事に精を出す。孤独のうちに閉じこもったり、食事を不自然にきりつめたり、、自分のからだを痛めつけたりする必要はない。」

ただ自分のすべてをかえりみて、神の人間に対する「激しい愛」のあらわれであるイエスの御名を謙虚に祈ることだけが大切なのである。*16

19世紀、サロフの聖セラフィームは、ある時、世間にとどまるべきか、引退すべきかを人から相談されて次のように答えた。

サロフの聖セラフィーム(出典)

「心のうちに平和を求めなさい。そうすれば、周囲の多くの人が救われるでしょう。」また、セラフィームは祈りがなによりも大切であると説いた。

なぜなら、「祈りはいつも手元にある武器のようなものです。たとえば、あなたが教会に行きたいと思っても、教会が非常に遠かったり、また祈禱がもう終わってしまっているということもあるでしょう。また、純潔でありたいと思っても、それほどあなたの体は強くないかもしれません。敵のわなにかかり、非力のために抗しきれず、純潔が守れないということだってあるかもしれません。しかし、祈りはどんなときにもできるのです。貧乏な人も金持ちの人も、弱い人も強い人も、、罪人も徳のある人も、だれでも祈ることができるのです。」*17

神の存在のなかで、心と知性とがもとのように一体となり、人間の統一が回復されると、心は躍動し、燃え上がり、祈りが火のように、ひとりでに生まれてくる。とはいえ、それは決して機械的なものではなく、心臓の鼓動と一致した、たえまない祈りである。そして、自分の内部で聖霊と血とが一体となって祈りを捧げているとき、同時にわれわれは日常の仕事にも打ち込むことができる。

「聖霊はそのもののうちにあって祈ることをやめない、、、彼が食べ、飲み、仕事に専念しているときにも、また熟睡しているあいだにも、彼の魂からは祈りの芳香がおのずとただよっている、、彼の思いは神に導かれ、澄みきった知性の働きは見ることのできない神へのカフィーズマをひそかに歌う静寂な声となる。」*18

この祈りこそ「純粋な祈り」であり、祈りそのものとなった祈りといえよう。

知性は心と結びつき、ふたたび神をうつしだす鏡、神の宿る所となる。知性は、「サファイアや天上の色とも見まごうばかりに輝き*19」、「変容したキリスト」の顔から輝き出る神の光に照らされる。

この神の光を見ることによって、われわれは聖霊のうちにキリストと実存的に交わり、再臨に先立ってキリストと直面する。なお、父は子と聖霊に先立つものであるから、聖霊のうちにキリストと実存的に交わることは「三位一体」を霊的に認識することに他ならない。

この認識は、知的な感覚であって、たんなる感覚でもないし、たんなる知的作用でもない。それは、聖霊によってわれわれの心身がつくりかえられることである。、、この神の光を体験することは、尽きることなき愛の源泉となる。愛は神のエネルゲイアで、これによって人間の本性にも愛の力がそなわってくる*20。

この愛なる神と結びついた魂は、人間と世界に愛を注ぐ。愛ーーとりわけ敵を愛すること(マタイ5:44、ルカ6:27)--は神とのまことの出会いをあかしする唯一の確実なしるしである。

ー終わりー

*1:日常語の場合と異なり、神学的にはパンとぶどう酒とによりキリストと「体合」し、罪のゆるしと永遠の生命とを受けることを祈願する祈り。

*2:「聖なる神、聖なる勇毅(ゆうき)、聖なる常生の者よ、我等を憐めよ」〔正教会祈祷書による〕

*3:管理人注:ケルビムの歌

*4:ダマスカスの聖イオアンネース P.G., 94-1239.

*5:アケイロポイエートス

*6:次に「どうして、あなたは『私たちに父を見せてください』と言うのですか」が続く。

*7:ルブリョフの代表作。三天使の「三位一体」

*8:この作品はもともと知人である修道士の瞑想のために書かれたものであったが、後に(1511年頃?)ロシア正教会は教会会議でルブリョフの図像を、三位一体の唯一正当な聖像として認めるようになった。

*9:「友」はキリストの弟子及び聖人を指し、「手足」はキリストの弟子とその後継者、聖人を指す。

*10:「聖なる山」、「高壇」

*11:聖霊の七思である、叡智、理解、計画、剛毅、敬虔、知識、神をおそれる心を象徴する。

*12:「至聖の天」(テサロニケの聖シュメオーン

*13:コンスタンティヌポリスの聖ゲルマノス

*14:告白者マクシモスP.G., 91-672

*15:訳注:①Cabasilas, N. Commentary on the Divine Liturgy. 14th Cent. Translated by J.M. Hussey and P.A. McNulty. St. Vladimir's Seminary Press, 1960. ②Cabasilas, N. The Life in Christ. St. Vladimir's Seminary Press, 1974.③Metso, Pekka (2010). Divine Presence in the Eucharistic Theology of Nicholas Cabasilas (PDF). Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, University of Eastern Finland.

*16:『キリストに満たされた生』p.165.シェヴトーニュ版第二版、1960年。

*17:モトヴィーロフとの談話。

*18:シリアの聖イサーク。ヴェンシンク版、p.174.

*19:エウアグリオス『小フィロカリア』p.51

*20:聖バシレイオスP.G., 31-908