エスター・L・ミーク。ペンシルベニア州ジュネーブ大学哲学科教授。ヴァン・ティル学派の前提主義、ジョン・フレームの多元遠近法(multiperspectivalism)及び、マイケル・ポランニーの暗黙知(tacit knowledge)をベースに、契約主義キリスト教認識論を構築。モダニズム的認識論、ポスト近代の懐疑主義その両方を批判しつつ、ポストモダンの世界で私たちキリスト者がいかにして神を知り、また証し人として生きてゆくべきかを探求する哲学者。尚、彼女はクリスチャン・ホームに生まれ育ちながらも、青春時代、大学、院生時代とずっと懐疑の問題に苦しんできた経験があり、本書は同様の葛藤を覚えている若いクリスチャンに対する励ましのメッセージともなっている。(詳しくは「知ることは可能か?」キリスト教認識論ーー21世紀の激戦地 )

目次

Esther Meek, Longing to Know, 2003, chapter.3.(一部翻訳抜粋)

「知る」ってどういうこと?

Know(知る)というのは不可思議な言葉です!例えば、「I know that my husband is at the hardware store(主人は今ハードウェアのお店にいるわ。【直訳】主人がハードウェアのお店にいるってこと私知ってるわ。)」と言ったとします。そうするとどうでしょう。その言い方によって、あたかも彼が絶対にそこにいるに違いないとでも言っているかのような響きがありません?

で、後になって、実は彼が本屋さんにいたことが判明したとします。ですから私は先ほど言ったことを訂正しなければなりません。そしてその際、私は「てっきり彼がハードウェアのお店にいると"知っていた"」ではなく、「てっきり彼がハードウェアのお店にいると"思っていた"」と言うでしょう。

Know(知る)というのは成功語です。この語を使う時、私たちは自分たちが正しいことをちゃんと把握できているんですよ、ということを含意しています。それで、「何かを知っているということ」=「自分たちが知っていると主張していることは間違いではあり得ないし疑い得ないーーそしてそれは無謬(infallible)で確実(certain)なもの」だと私たちは考えています。

なぜかというと、知識(knowledge)が知識であるためには、それはまずもって無謬もしくは確実でなければならないからです。そうでなければ、それは単なる意見もしくは信条であるに過ぎず、知識ではなくなってしまいます。

それに加え、「~~が真理である」という弁明になにがしかの価値が付されるのだとしたら、その時、それは無謬ないしは確実でなければならないし、それは実証可能な方法によってそのような確実性と関連付いていなければならないはず!と私たちは感じています。

もしもそういった真理言明ーーそれ自体が真であると主張している宣言ーーが、「虚偽である可能性も無きにしもあらず」であったのなら、そもそもそういう〔心もとない〕真理言明に何の価値があるでしょう?

確実であることに満たないそういう言明が果たして私たちの人生の錨となり得るのでしょうか。そして私たちが日常直面するさまざまな未知の出来事や事象を引導する力がそういった言明に存在し得るのでしょうか?ですから、「知る」という営為について私たちが考える時、無謬性と確実性は巨大な問題であることが分かります。

知識に関するそういった中心的特長を言い表す言葉は他にも幾つかあります。例えば、必然性(necessity)。これは真理言明はそれ以外のなにかではあり得ないということを指しています。それから普遍性(universality)。これは真理言明が誰に対しても真であることを意味しています。

では、知識が知識であり、なにがしかの価値があるために、それが無謬で確実なものでなければならないのだとしたら、次に来る質問はきっとこれでしょう。

「うーん、もしそういうものが実際に存在するのだとしたらの話ですが、その場合、どの真理言明が、その基準を満たしているのですか?そして、それが『基準を満たしている』ということは一体何によって決定されるのでしょう。

自分が心の中に持っている真理言明が真理としての基準を満たしているということが保証されるために、知る主体者としての私は一体何をすればいいのでしょうか。実際のところ、私は道を誤りたくないのです。それで、どうしたら自分が間違っているという状態を回避することができるのでしょうか?」

グラグラしてなんとも不確かな状態を好む人はいません。うちの不動産契約に関する情報がちゃんとしたものなのかどうか確かめたく思いますし、飛行機に乗っている時も、パイロットがちゃんと測定をしてくれているかどうか願います。私たちに教えを説いている教師たちが果たして自分たちの教えていることに確信を持っているのかどうかも大切です。また結婚しようとしている相手やビジネス・パートナーが変な人でないことをやはり確かめたいと思います。

そして神が存在するのか否かについても、私たちは確信を持ちたいと願っています。特に、私たちが大事だと思っている真理がかかわる領域において、私たちはとりわけ確信を持ちたいと願います。

また「確信を持つだけでは十分じゃない!」と感じている人々もいます。「証拠を見せてほしい!」彼らはそう叫びます。

さて、仮にみなさんが米国のミズーリ州に住んでいるとします。ミズーリ州のニックネームは"the Show me State"であり、「疑り深い」の代名詞になっています。それによると、ミズーリ州の人はあなたの言っている言葉を容易には信じず、なぜそうなのか彼らにちゃんと証明してあげないといけない(らしい)のです。

さて、あなたは今、好戦的なミズーリ人たちに取り囲まれています。そしてあなたが何を言おうとも彼らは「ふーん。それで?証拠は?」と挑んできます。

そして彼らは暗黙の内に、そして時には明白に、「あなたが何を言おうともそれは真の知識にはなり得ないし、この世にそのようなものは一つも存在していない」とあなたに説き伏せてきたとします。知識(認識)は不可能であると信じている人たちのことを私たちは懐疑論者(skeptics)と呼んでいます。

そういった懐疑論的雰囲気がむんむん漂う中にあって、それでもあえてあなたは、「私が信じているのは~~で、それは真理なんです!」と弁明しようと試みています。

その時あなたは、懐疑論者たちでさえもぐうの音も出ないほど堅固にして疑いの余地なき根拠で、自分の主張をがっちり強化しなければならないというプレッシャーを、より一層感じているに違いありません。

「懐疑」から「確かさ」へ、そして再び「懐疑」【サイクルその1】

こういった事を踏まえ、今みなさんとご一緒に、西洋哲学の歴史をほんとうに手短に見ていきたいと思います。みなさんに味わっていただきたいのが、この知的系譜にある人々が歴代、あるべき姿としての「知識」をどのように捉えていたのかということです。

そして二番目に、知識に関する私たちの考え方が実はいかに懐疑主義と関連しているのかということをみなさんに知っていただきたいと思います。

さてここに二つの巨大なサイクル(①古典バージョン、②現代バージョン)があり、それらは懐疑主義から出発し、しばらくすると、また懐疑主義に戻っていっています。

現在、私たちはこの第二のサイクルに翻弄されつつ、不可避的決断の崖っぷちに立ちーーしかも懐疑主義に代替するこれといって明確なオールターナティブのないーー文化の中に生きています。

ここでの私の論点はこれです。ーーもしも知識というのが、歴代、哲学者たちが考えてきたような種類のものであり、また知ろう/認識しようとする私たちの努力が、彼ら哲学者たちの妥協なき理想としての確実性を持つものだとしたら、その時、懐疑主義は避けられないオールターナティブになるだろうということです。

しかし私たちの活体験は、そういうことがあり得ないということを力強く証言しています。ですから、私たちは自分たちの〈知識観〉を今一度再考する必要があるのかもしれません。

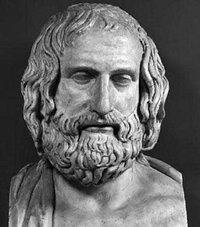

ソクラテスの弟子であったギリシャ人哲学者のプラトン(紀元前404-384)は、当時、懐疑主義の充満する知的潮流に直面していました。周囲には、「客観的知識など存在しない」と説く人たちが大勢いました。プロタゴラスもかの有名な格言「人間は万物の尺度である」を発していました。

プロタゴラス

またソフィストと呼ばれる御雇い教師たちが有望なギリシャ市民に、(知識を教えるのではなく)知識不在の中でいかに私益のために他人を説得することができるかのハウツーを教えていました。そうこうするうちに、プラトンの愛する師匠であるソクラテスが、「アテネの若者たちを堕落させている」という咎で処刑されました。

ですから、プラトンとしては、「あるものは間違っており、あるものは正しい。そして無謬にして確実なる知識は可能であり、それは社会にとって切実に重要なものである」ということをなんとしてでも証明する内的必要性を感じていたのです。

こうして西洋哲学が誕生しました。でもひよこは懐疑主義の卵の殻をつつき出さなければなりませんでした。

プラトンはソクラテスに倣い、「知識を知識たらしめる主要なる要素は、私たちが認識しているモノーーつまり知識の対象ーーである」という思想を発展させていきました。なぜなら、知識が知識とされ、確実にして誤りのないものとされるためには、私たちは恒久にして不変なる原型(originals)としての究極的リアリティーという手段を介してそれに接近しなければならないからです。

今、私たちは目の前に何匹かの馬を見ています。

しかし「馬」というものの概念を知るためには、すべての馬が共通して持っている特徴は何なのか、そして馬であるために持たなければならない必要不可欠な特徴とは何なのかを突き止めなければなりません。

つまりあなたは今、「馬」の定義づけをしようとしているわけです。そして一連の不可欠な特質ーーエッセンス(本質)ーーを特定する時、あなたは妥当なる知識の対象に接触していることになります。

そしてこの本質は、私たちが肉眼で見るどの馬とも同一ではありません。それは特定の馬とは分離されており、霊的で、非物質的ななにかです。

しかしプラトンは言います。「この本質としての〈馬〉はより重要であり、肉眼でみる馬よりもよりリアルである」と。なぜなら、とプラトンは言います。私たちが肉眼で見ている馬が馬であるためには、それは本質的なものーー原型的なーー馬にかたどったものでなければならないから。

プラトンはこういった根源のことをアルケー(αρχη)と呼びました。それゆえに、事物に関する合理的本質に接近する真理言明は、そういった諸主張をある種の知識となさしめる正当化により根拠づけられています。

アレクサンダー大王の家庭教師であり、プラトンの弟子であったアリストテレスは、「知識が知識であり確実にして無謬とされるため、それは、対象の持つ本質的特質を表現している」という点でプラトンに同意していました。

しかし、〔プラトンとは違い〕アリストテレスは、その本質が、対象それ自体と分離して存在しているという風には考えませんでした。「この世に存在するあらゆる馬に加えて、別の〈馬〉がいる??馬を馬たらしめているまさにそれが馬の中に存在しないだって?」--そういったことにアリストテレスは合点が行きませんでした。

ラファエロの描いた絵画「アテナイの学堂」(Scuola di Atene)をみなさんご存知だと思います。

この絵を見ると、二人の男性が真ん中を歩きながら互いに話し合っているのが見えます。一人は年配で、もう一人は若手です。年配の男性が、上の方を指しているのに対し、若手の男性は手を水平方向に伸ばしています。年配男性はプラトンで、若手はアリストテレスです。

画家ラファエロは、二人の間に、〈本質の所在〉に関する意見の食い違いがあったことを描写しています。二人はまた、「人がいかにしてそういった本質に接近するか」についても意見を違わせていました。

ですが、妥当なる認識対象であり、私たちが知識として主張すべく接近しなければならない事物ーーそれだけが知識を確実、無謬、可能にするところの〈土台〉ーーそれがまさしく形相(forms)であるという点において、両者は同意していました。

そしてさらに、「知識が知識とされるために、それは確実にして無謬でなければならない」という点で両者は根本的に一致しており、こういった種類の知識が各自の人生や社会にとってきわめて重要なものであり、困難ではあるけれども、それを取得することは可能であると考えていました。

プラトンやアリストテレスから多くのことを学ぶことができるでしょう。ーーたといある主要な諸側面において彼らが誤っていると私たちが考えているとしても。事実、彼らを理解することは西洋遺産全体を理解することであり、〔西洋人である〕自分たち自身を理解することでもあります。現在のあなたの物の見方がかくある理由も、実は、プラトンとアリストテレス所以である場合が少なくないのです。*1

その後の数世紀、人々はいかにしてそういった本質が私たちの知識を根拠づけているのか、そしていかにしてそういった知識に接近することができるのかについてさらなる説明を加えていきました。

中世時代にはこの議論は、「普遍論争」(Problem of universals)として知られるようになりました。そしてこのアプローチに付随した諸問題はいつしか有益点を凌ぐようになっていきました。客観的諸現実として捉えられてきた本質が実際にはむしろ、知識の発展を妨げ、私たちの探求の障害物となってきていたのです。

普遍概念の批判家たちが優勢になると、西洋哲学全体の外観に変化が現れてきました。こういった知的環境の変化は時に、〈古典期〉から〈近代〉への移行と呼ばれています。そしてこういった近代アプローチは、15世紀後半から16世紀前半の間に明確に検知されています。

このシフトはおそらくかなり衝撃的なものだったのではないかと思います。哲学史を教えていて、この時点に行きつく時、なんとはなしに私は悲しくなってしまいます。いえ、古典的世界観すべてに同意しているわけではありません。ただ、、なんというか、古典期にはある種の「安心感」みたいなのがあったんじゃないかなぁと思うのです。

彼らの住む世界はなじみがあって、既知であり、心地良く〈同じ〉でした。馬の本質を一度知った後にはあえて多くを議論する必要はありませんでした。さらに、その世界には、それなりに、神との心安らぐつながり・紐帯があったと思います。なぜなら、本質(essences)は、神の御思いの中にあるイデアであるという考えが広く受け入れられていたからです。

そして神はそれらの確固とした性質を保証しておられました。なぜならそれらは世界を形成する上での神の御思いだったからです。そしてもちろん、それらは絶対的真理でした。

しかしそういった全てに疑問が差し出されるようになった時、世界とそこに息づく人々はきっと、疎外感を感じるようになったことでしょう。ああ、世界は非人格的な場所だと。

以前には、自分は馬が何であるかを知っているし、神の御思いが何であるかを知っていると思っていましたが、もはやそれは当たり前のこととしては捉えられなくなりました。「自分は本当に馬のことを知っているのだろうか?」かつての確信もどこかへ消えていきました。そして哲学者の観点から言えば、いかにして神に接近するのかもそう明確なことではなくなっていきました。

ーつづくー

関連記事:

*1:〔訳者注〕関連記事